Et voilà le lieu de naissance de mon inaltérable complicité avec Stanley. Il m’a fallu des années pour entreprendre cet article, comme si j’hésitais à révéler une aventure qui est tout autant de l’ordre du professionnel que de l’intime. Car c’est bien grâce à l’entente instinctive que je vais décrire ici que sont nés nos projets de vie communs.

Et aussi parce qu’il n’est pas facile de prendre la responsabilité de décrire une grande désillusion. C’est un fardeau de parler de la Tanzanie que j’aime de tout mon coeur, et du bénévolat qui est une noble mission en en brossant un sombre tableau.

Mais il est essentiel d’avertir ceux qui, pleins de bonnes intentions, ne voient pas toujours la réalité derrière l’idéal.

Un projet prometteur

Sur internet, Ngere Ngere River Eco Camp reluit de quelques bons commentaires, même sur Trip Advisor. C’est un projet social, assez loin de la route, donc peu fréquenté, mais les quelques avis garantissent les bonnes intentions du fondateur, et je suis assez enthousiaste à l’idée d’aller le rencontrer. J’ai d’ailleurs échangé quelques emails avec lui pour préparer notre arrivée, en lui présentant notre projet de tourisme solidaire. Nous voici donc partis pour 3h de bus à destination de Bwawani, où je découvre, loin devant, le paysage des Uluguru Mountains, où vit la seule ethnie matrilinéaire de la Tanzanie. Le bus nous arrête au bord de la grande route qui part vers Mikumi, où nous sommes pris en charge par deux boda-boda, des motos-taxi, sur 17 kilomètres de piste.

17 kilomètres de piste à moto, c’est long, très long… Mais nous finissons par atteindre Lukwambe.

L’eco-camp, à l’entrée, ressemble aux photos que j’ai pu voir sur internet, mais avant d’y entrer, nous allons tout de suite être détournés vers l’école par des employés du camp, qui nous disent que le fondateur ne sera pas disponible avant une trentaine de minutes.

Avant l’école, nous rencontrons en chemin un groupe de villageois qui coupent de l’herbe haute sous la direction de ce qui semble être un contremaître, et parmi eux, deux jeunes filles occidentales qui transpirent à la besogne. Elles s’arrêtent et manifestent une grande joie de nous voir, se présentant comme bénévoles sur le camp. Elles sont arrivées il y a deux semaines pour s’occuper des enfants à l’école. L’instituteur, très souriant également, nous accueille et nous fait visiter les classes. L’école a été construite avec les fonds d’une ONG britannique. Vraiment, tout semble authentique et solidaire.

A ce moment, Stanley et moi nous séparons, je reste à discuter auprès des filles, et lui va approfondir la rencontre avec l’instituteur, puis les villageois qui coupent l’herbe. C’est ce qui deviendra une excellente méthode d’investigation lors de nos premières visites d’associations et ONG, afin de débusquer les éventuels greenwashing et même parfois l’exploitation humaine cachée sous une brillante présentation.

Cela commence par une simple question: que font-elles avec les enfants depuis une semaine? Regards en coin, lèvres pincées, elles m’avouent que c’est la première fois qu’elles parlent aux enfants. Jusque là, elles ont coupé de l’herbe et du bois, tous les jours, et n’avaient pas trop le droit de jouer avec les enfants, afin de ne pas les déconcentrer de leurs cours. C’est pourtant la mission pour laquelle elles ont signé.

Karla, 19 ans, est Américaine, elle a trouvé ce programme par son université en Floride, qui envoie des étudiants chaque année dans ce camp. Josephine, 22 ans, est allemande, pour elle c’est une initiative personnelle. Loin de la présence de l’instituteur, elles me confient qu’elles sont déçues. Et de conclure, positives: « Oui, mais on est en Tanzanie, c’est incroyable! »

La prise de conscience

Sur le chemin du retour au camp, elles me disent qu’elles ont signé pour deux mois. Je leur pose mille questions. A quoi sert le bois qu’elles coupent? Qui sont les gens avec qui elles font ses tâches? Qui sont ces hommes autoritaires qui traversent le camp et donnent des ordres aux travailleurs? Ont-elles parlé au directeur?

Elles ne savent rien et me voir incrédule les rend mal à l’aise. Je sens que Karla voudrait m’en dire plus, mais à la porte du camp, on m’annonce que Mr Mushenga est prêt à me recevoir. De loin, je vois Stanley papoter avec des gens devant ce qui semble être la hutte de la cuisine.

En entrant dans le camp, un sentiment de malaise m’envahit. Partout où le regard se pose, des ossements constituent la principale décoration. Principalement des crânes de singes, antilopes, carapaces de tortues. Les images sont aussi parlantes que des mots.

C’est un drôle de choix mais dans les parcs nationaux, on en trouve aussi souvent à l’entrée, plutôt à vocation éducative que décorative cependant.

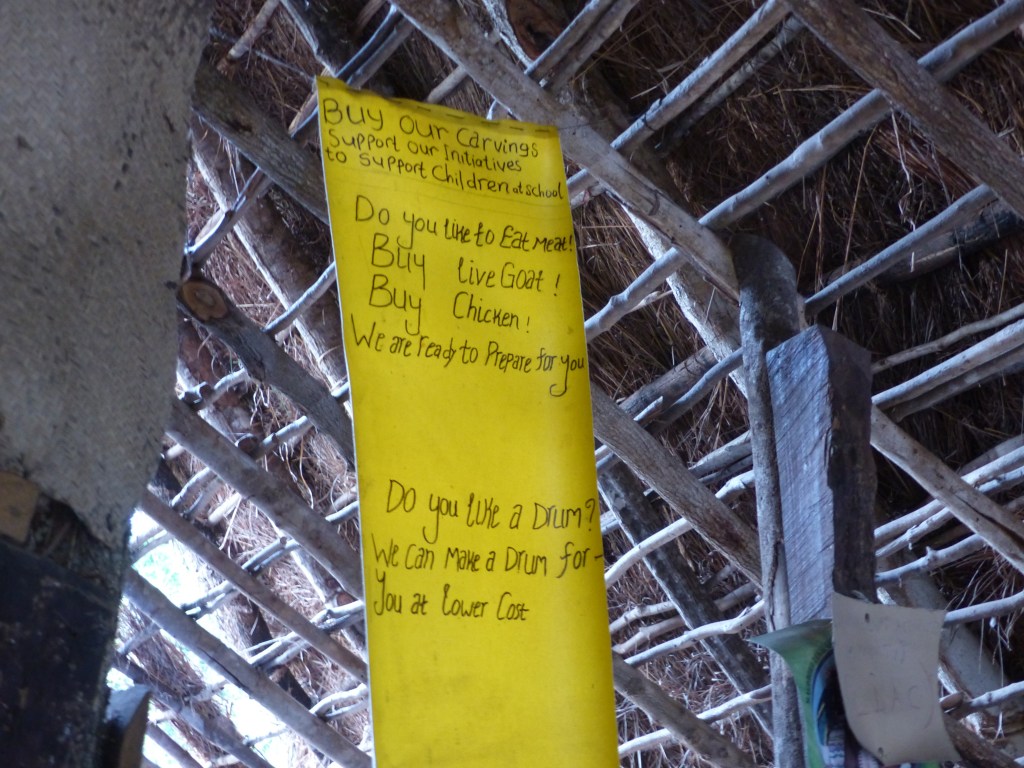

Le directeur s’avance vers moi, souriant, et sa franche poignée de main me rassure. Il m’invite à aller s’asseoir au bord de la rivière Ngerengere, sur une terrasse sur pilotis. Pour s’y rendre, il faut passer par la salle de restauration, un bâtiment ouvert en bois sous un toit végétal qu’on appelle makuti. Là, j’ai un choc: sur la rambarde se trouve un pied d’éléphant. Un vrai. Et un pied d’ongulé à côté. Un casque de moto est posé dessus. Mon sentiment de malaise s’agrandit, j’ai comme une intuition et ma gorge s’assèche. Nous allons nous asseoir.

Il commence par me souhaiter la bienvenue et me remercier infiniment de mon futur soutien (!). Il me demande de présenter l’objet de ma visite plus en détails. Concise, je dis que nous travaillons avec des gens qui ont des initiatives locales en terme de développement et lui demande à mon tour de me présenter en détail son projet.

Remmy Mushenga a créé cet eco-camp pour aider au développement de ce village, créer une économie locale, et contribuer à l’éducation des enfants. Il a régulièrement des bénévoles qui viennent du monde entier, ce sont eux d’ailleurs qui ont fabriqué toutes les bandas et bâtiments du camp.

Comme il me parait un peu méfiant, je décide soudain d’entrer dans un rôle. Mon passé de comédienne va me servir. Je me montre très enthousiaste, je lui fais comprendre que je pourrais investir beaucoup d’argent, mais il faut que le modèle économique soit viable. L’argent attire l’argent et s’il a de bons revenus de ce camp, je peux envisager un apport régulier et conséquent. Notre entreprise a besoin d’une image positive et le projet correspond à ce que nous recherchons, à conditon que Mr Mushenga ait les épaules d’un entrepreneur prudent dans les dépenses et habile à augmenter les recettes.

Tout en parlant je suis spectatrice de mon discours. Si mon interlocuteur était intègre dans les valeurs qu’il prône, il devrait logiquement être interloqué par ma posture qui s’émeut peu du côté solidaire du projet et avance des arguments chers au greenwash et à la lucrativité. Mais à ma grande surprise, je le vois se détendre: ça y est, nous sommes sur la même longueur d’onde. Parlons pépettes.

Confiant, il parle longtemps, très longtemps. Il se vante beaucoup. Et voici ce que j’apprends.

L’école a été construite par une fondation britannique qui a envoyé 45,000 pounds, plus de trois fois le coût de la construction, ce qui lui a permis d’envoyer son fils étudier en Allemagne.

Les volunteers paient 500 USD par semaine, il envisage de demander plus encore. J’apprendrai de la bouche des jeunes filles que les repas consistent principalement en patates douces bouillies, maïs et manioc, qu’elles sont restreintes en électricité et en eau, et que le transport depuis Dar es Salaam n’est pas compris. Ce sont les jeunes volonteers qui font tout, ils construisent et réparent les huttes, ils ont fait le site internet et les pages des réseaux sociaux, ils viennent aider l’instituteur et entretenir les extérieurs du camp. Donc, peu de dépenses, et de bonnes recettes.

Mr Mushenga a des connaissances haut placées dit-il, dont le fils du Regional Commissioner qui est venu inaugurer le camp. Il se sent un peu, je le cite, comme Julius Nyerere, le fondateur de la nation, à échelle régionale, et se sent le père de toutes ces âmes villageoises, non éduquées et sans travail. Il offre l’école aux enfants, et en échange les parents viennent travailler en cuisine, nettoyer, cultiver le potager.

Je saisis que sous couvert d’une sorte de eco-hameau fondé sur la base de l’échange de services, c’est un modèle basé sur l’exploitation humaine que Remmy est en train de me décrire. Lorsqu’il me dit que son plus cher souhait serait de garder les enfants scolarisés en pension, et qu’ils ne voient plus leurs parents afin de leur inculquer les bonnes valeurs, je me sens définitivement transportée dans les années 1930 en Union Soviétique…

Mais il est l’heure de dîner, et je rejoins Stanley, un peu sonnée, pour connaitre le fruit de ses investigations auprès du personnel. Sans surprise, il me dit que l’homme n’est pas aimé, qu’il tient les gens par le chantage à l’emploi et à l’éducation des enfants. La position très reculée du village permet beaucoup de dérives. Après le dîner les filles nous invitent à visiter leur chambre, et nous les sentons crispées.

A peine entrés dans la banda, la parole se délie et les mots se précipitent dans une grande émotion, les larmes montent aux yeux. Karla nous explique que par deux fois elles ont demandé à aller en ville, pour acheter des médicaments, des piles, et sortir un peu du camp pour explorer la vie locale, et par deux fois, on leur a dit que les moto taxis allaient tout leur apporter sans qu’elles aient besoin de se déplacer.

Ici, pas d’internet, et le réseau mobile ne passe pas. Il y a un téléphone satellite qu’elles sont censées avoir le droit d’utiliser à tout moment, mais chaque fois elles le trouvent désactivé, et n’ont pas de possibilité de contact avec leur famille ou leur université. Elles se sentent coincées, très déçues de leur mission. Lorsque nous leur rapportons nos impressions, elles ne se sentent plus en sécurité et nous demandent de les emmener ailleurs.

Bien sur nous pouvons contacter des associations pour faire une mission de bénévolat dans un meilleur cadre. Nous réfléchissons à la meilleure stratégie: Stanley et moi avons compris que nous sommes dans un repaire de braconniers, trafiquant la faune et le bois précieux, et qui sait si ces gens peuvent être dangereux? Il s’agit de parvenir à extraire les filles du camp avec tous leurs bagages, car n’oublions pas que nous dépendons tous des motos taxis à la solde du directeur. Nous décidons de faire croire que l’une des filles est malade. La nuit porte conseil, et demain matin nous irons faire un tour à pied hors du camp pour nous rafraichir les idées. Joséphine commence à faire semblant de tousser, en prenant soin de bien se faire entendre alentour !

A suivre…